"Setiap tindakan berbahasa mempunyai kesempatan mengubah suatu situasi, bahkan dapat memaksa pihak tertentu..." (Pierre Bourdieu, Language and Simbolic Power, 1991)

Tobelo di tahun 70-80-an, dikenal sebagai ibukota kecamatan, namun ada ruang yang dihidupkan warga. Setiap hari Sabtu menjadi daya tarik hampir seluruh warga di pesisir Halmahera dan sekitarnya datang ke Tobelo sebagai titik sentripetal. Hari Sabtu kemudian dikenal hapitu, dan lahirlah sebuah ikonik.

Hapitu merupakan contoh bagaimana bahasa berkolaborasi dengan tindakan dan praktik sosial yang inklusif dan toleran. Warga Tobelo yang dibesarkan era 70-80-an, atau mungkin jauh sebelumnya, tentu akan sangat fasih memahami istilah hapitu. Terambil dari kata "Sabtu" lalu direduksi menjadi "Hap(i)tu." Bagaimana proses pereduksian itu terjadi? Enthlah. Beberapa sumber, terutama teman-teman sekolah, coba saya selisik, ternyata banyak memberikan tanggapan beragam dengan perspektifnya. Saya pun menduga, hapitu lahir dari rangkaian tindakan dan praktik sosial panjang. Ada adaptasi, interaksi, simbol, dan makna.

Selain teman-teman sekolah, salah satu sumber yang juga dimintai pendapatnya, Darsis Humah (55 thn), senior di HMI, orang Tobelo, dosen IAIN Ternate, dan sementara studi S3 di Makassar, ketika dihubungi (Senin, 17/08/2020), Darsis menjelaskan, hapitu merupakan kata serapan dari Bahasa Melayu, 'Sabtu' yang juga diserap dari Bahasa Arab 'Sabt'. "Istilah hapitu yang diserap itu mengartikan bahwa orang Tobelo belum mengenal penanggalan seperti masehi atau hijriyah, orang Tobelo lebih mengenal waktu dengan penanda. Misalnya, dengan menandai musim tanam, panen, musim laor, musim mulamulaha (jenis-jenis kerang yang muncul pada bulan-bulan tertentu)," tutur Darsis. Hapitu, menurut Darsis, merupakan penanda hari pasar yang tepat jatuh pada hari Sabtu setiap akhir pekan.

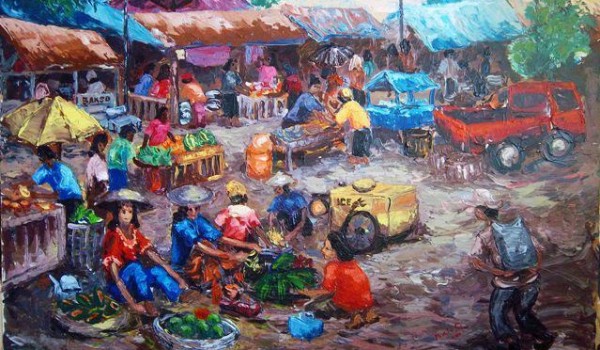

Tobelo pada era 70-80-an, saat itu, setiap Jumat sore hingga malam, ibukota kecamatan itu menjadi "episentrum" di mana warga di sekitar Tobelo, baik yang menghuni pulau-pulau kecil di sekitar Tobelo, seperti Tolonuo, Kakara, Kumo, Meti, Gamhoku, Tomahalu, Efi-Efi, Leleoto, Pediwang, Lolobata, Subaim, Buli, dan lain-lain, maupun kecamatan sekitarnya: Galela, Kao, Sosol/Malifut, Loloda, Ibu, datang dengan barang dagangannya. Kala itu, belum ada transportasi darat, jadi mereka datang dengan perahu bermesin tempel dan atau menggunakan perahu bersemang. Jumat sore hingga malam, kota Tobelo ramai dan dipenuhi para penjual, mereka menitipkan barang dagang di emperan rumah penduduk atau toko-toko untuk menjemput hari Sabtu besoknya. Hari Sabtu merupakan hari di mana tautan interaksi dan komunikasi warga, yang dikenal hari pasar berbaur, tumpah ruah di Kota Kecamatan Tobelo.

Hari Sabtu atau hapitu merupakan kemeriahan warga kecil, di sana tak ada strata. Yang ada hanya penjual dan pembeli berbaur. Di sana mereka tak hanya ramai berbelanja, hapitu juga menjadi penanda bagi warga untuk melepas kerinduan kepada keluarga dan kerabat yang ada di Tobelo, yang mungkin sekian lama jarang bersua, karena mereka dipisahkan laut dan rutinitas. Alat komunikasi seperti handphone pun tak ada. Karena itu, hapitu merupakan arena melepas segala beban kehidupan dalam sepekan, sekaligus melepas dahaga konsumtif warga. Tak heran, malam minggu di Kota Kecamatan Tobelo yang saat itu memiliki wahana hiburan seperti bioskop, pusat pertokoan yang memanjang sepanjang Jalan Kemakmuran, menjadi arena cuci mata dan hangout bagi warga. Bahkan pelabuhan laut pun dijadikan sasaran untuk dikunjungi. Pokoknya, malam minggu di Kota Tobelo, ibarat pasar malam, persis sebuah ruang urban. Dan, inilah kelebihannya hapitu, jarang terdengar tawuran atau perkelahian antar remaja atau antar kampung. Ada collective action dari warga untuk menjaga kohesi sosial yang tumbuh dengan subur.

Sekali lagi, penanda, tentang hari Sabtu menggunakan bahasa, dikemas secara cergas, ringkas, dan mudah diingat, hapitu. Hapitu kemudian menjadi "jembatan" antar warga untuk menepikan segala kepentingannya. Hapitu juga telah melahirkan "aktor-aktor" lokal yang sangat familiar dan dikenal warga. Ada Desa (Darmin), Alu, Ati Gaya, Din Mabo, dan sederetan lain. Mereka dikenal dengan tindakan dan kiprahnya. Darmin (panggilannya Desa) dikenal penampilannya yang neces dan parlente setiap hari Sabtu, bersama Alu, mereka menjajakan barang kepada orang-orang dengan pendekatan yang sangat halus, orang kemudian menyebutnya Sulo, suatu istilah yang lahir dari Desa dan Alu. lalu Ati Gaya, anak muda asal Galela, yang membantu orang-orang di jalan raya dengan gayanya yang khas. Din Mabo, dikenal karena kerap menenggak minuman keras, mata yang merah, dan berjalan tidak stabil, tapi tidak mengacaukan keadaan.

Bila diselisik lebih jauh, istilah hapitu yang mengganti hari Sabtu, merupakan cara cerdas orang terdahulu untuk merawat kelokalan dan sikap inklusivitas. Sekalipun hapitu merupakan penanda dan sekaligus petanda, tapi mampu memberikan dampak yang besar bagi tatanan sosial masyarakat. Sebagai bahasa penanda, hapitu telah "bekerja" dalam "kuasanya" untuk menghimpun dan "mengikat" warga yang datang ke kota kecamatan Tobelo dengan segala resiko. Tepatlah apa yang dikatakan Bourdieu, bahwa setiap tindakan berbahasa mempunyai kesempatan mengubah suatu situasi, bahkan dapat memaksa pihak tertentu...(Bourdieu, 1991).

Yang menjadi pertanyaan besar, Tobelo era 70-80-an merupakan sebuah ibukota kecamatan, yang eksistensinya dihitung sebagai sebuah "kota" yang ramai selain Kota Ternate, di banding ibukota kecamatan lain di Maluku Utara kala itu, representasi hapitu sebagai praktik sosial yang inklusif dalam ruang sederhana bukan "urban" telah menyeret beberapa komponen sekaligus: ruang urban, ruang konsumen, ruang reproduksi material dan fungsional.

Ruang urban, tercipta tatkala hapitu menghimpun segala warga masyarakat dari pelosok Halmahera di Tobelo. Sepanjang hari Sabtu, sejak subuh hingga malam minggu menjelang, warga dapat berbuat apa saja, asal tidak saling menggangu dan saling menghargai. Ini secara konsisten terjadi sekali dalam seminggu. Dan hapitu menjadi ikonik bagi Tobelo kala itu. Inilah yang barangkali menurut Paul Michael Taylor dalam artikelnya berjudul : "Tobelo Kin, Spouses, and In Laws," di Bulletin LEKNAS Maluku dan Irian Jaya, Vol; 3, No. 1, 1984 (issued 1994), menyebutkan orang Tobelo memperlakukan hubungan sosial sebagai sesuatu yang bernilai, tidak hanya bagi saudara sedarah, tetapi juga bagi orang lain (hal. 119).

Selain ruang urban, Tobelo sepanjang hari Sabtu benar-benar menjadi ruang konsumen bagi warga yang menikmatinya. Ruang konsumen dapat dinikmati siapa saja yang datang ke Tobelo. Selain, belanja kebutuhan sehari-hari, makan-minum, atau aksesoris lainnya juga tersedia. Tak hanya di pasar, toko, dan sepanjang badan jalan warga dapat menjejalkan barang dagangannya. Saat itu, belum ada swalayan atau pasar modern. Pasar besar yang tersedia adalah hanyalah Pasar Dufa-Dufa bersebelahan dengan Toko Fajar, karena berada di Kawasan Dufa-Dufa. Di dalam pasar terdapat petak-petak yang dominan menjual bahan pakaian, beberapa bagian kecil hanya menjual bawang, garam, dan sejenisnya. Di tahun 1970-an, terdapat sebuah pasar cukup besar, tepat berhadapan dengan Toko Jobubu (sekarang President Hotel), yang dikenal dengan Pasar Cita, namun di tahun 1980-an sudah ditutup, dan sekarang berdiri rangkaian toko dan warung. Hari Sabtu, dalam kota Tobelo hingga lorong-lorong permukiman padat dengan warga yang "berhapitu."

Sepanjang tahun 70-80-an setiap hari Sabtu, warga tekun memproduksi ruang material dan fungsional, apa saja yang dapat menghasilkan akan diproduksi setiap hari Sabtu.

Awal tahun 2000, ketika amarah perang dan konflik menyatu dalam emosi, Tobelo pun porak-poranda. Tak ada lagi hapitu. Pasca konflik tatkala relasi dan kohesi sosial mulai disambungkan dan dibangun, lalu lahir generasi baru yang tak paham apa-apa tentang hapitu dan semua tradisi yang ada, wahana hiburan pun tak tersedia, Tobelo dan sekitarnya begitu mengkhawatirkan. Ketika tahapan pemulihan dan pembangunan kembali dilakukan Pemerintah, dan para warga pun mulai berbaur, ada satu hal yang tersisa: hampir setiap malam, tawuran pemuda antar kampung kerap terdengar dari mulut ke mulut.

Tobelo telah berubah status menjadi ibukota kabupaten, pun beberapa wilayah juga berbenah dengan statusnya. Masing-masing berlomba mengembangkan wilayah. Hapitu kini tak lagi terdengar, kita menanti narasi dan konsep besar pengganti hapitu, agar Tobelo kembali menjadi mercu suar bagi daerah-daerah sekitarnya. []